在宅介護で排泄介助を安心して行うために~介護する人もされる人も、心が軽くなるヒント~

在宅介護の中でも「排泄介助」は、体力的にも精神的にも負担が大きいと感じる方が多い1つです。

「どう声をかけたら良いの?」「漏れないためにはどうしたら良いの?「トイレまで連れて行くのが大変…」と、日々悩みながら介護されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そんな悩みを少しでも軽くできるよう、在宅で排泄介助をするためのポイントや、ちょっとした工夫をまとめました。

1. 排泄介助について

排泄介助は単なる処理ではなく、相手の尊厳を守りながら健康と快適さを支える大切なケアです。

排泄物にはその方の状態を知る情報もたくさん入っており、”出たから代える”ではなく、その方を知る手掛かりの1つとしても活用できます。

また、漏れないように何重にもおむつや尿取りパッドを入れ込む、とりあえず大きいのを入れておく、今まで着ていた下着ととりあえず同じサイズを買う、など、一見当然のように思える選択でも、思わぬ落とし穴になることがあります。

その方に合わせた適切な商品選定をすることで、漏れもなく不快を減らして過ごすことができたり、外出をするなど生活意欲にもつながります。

反対に、「とりあえず」「価格が安いから」「よくわからない状態」で対応すると、漏れや見た目の問題などが生じ、その方の自尊心を傷つけてしまい、より内向的になったり意欲が減少したりします。

排泄介助は人間の基本的な生理欲求でもある”出す(トイレで用を足す)”が、何かしらの影響で難しくなってしまった方の希望にもなり得ます。

日本人は特にご本人の感じる羞恥心も強く、介助側もネガティブな感情(「親の下の世話なんて・・・」)という性格的な影響も大きく、永遠の課題かもしれません。

まずは”自分だったらどうだろう”という視点で、排泄介助について、排泄介助の大切さについて、改めて考えていただけたらと思います。

トイレ利用の大切さ

移動・移乗などの手助けがあればトイレに行ける方、認知症状の出始めによる粗相の回数が増えてきた方、などは、出来る限り積極的にトイレを活用するアプローチを行いましょう。

実は、トイレでの排泄を頑張って継続された方と、早めにテープ止めおむつに切り替えてベッドや居室での排泄介助にされた方では、その後2年間でのADLの差が大きく開いた、というデータもあります。

排泄ケアナビ(https://www.carenavi.jp/ja/researchdata/special04.html)

介助者の無理のない範囲で、はもちろんですが、出来る限りトイレを利用し続ける、ということの重要性を感じていただけると思います。

また、排泄物はその方の”重要な情報源”とはよく言いますが、排泄に関わる行動自体が複雑な生活動作の連続のため、排泄行動はその方の生活を見るうえで大切な指標にもなります。

声かけで安心感を

排泄介助はとてもプライベートなことで、羞恥心も強いものです。

お互いに気を使って遠慮したり、ただ黙々と作業するのもスムーズな排泄ケアには向きません。特に認知症状が出てきている方では、より被害的な受け取り方をすることもありますし、あまり感情が出てこない方でも、よく見ると拳を握りしめ、必死に恥ずかしさを堪えていることもあります。

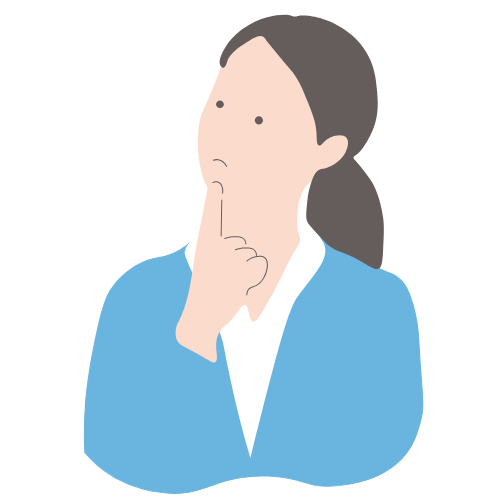

実際に私が施設でアドバイザーをしている時にも、

とてもざっくりですが、介助の仕方によって様々な影響があることを感じてきました。

あくまでも簡単な声かけ例ですが、相手の目を見て、

(寝たきりの方なら)「新しい下着に取り替えますね」「お洋服、お身体に触りますね」

(トイレへ誘導なら)「トイレに行かれる時間ですよ」「食事の前に念のためトイレに行っておきましょうか」「ちょっとした運動ついでにいかがですか」

など優しい声かけで、相手の心の準備を促しましょう。

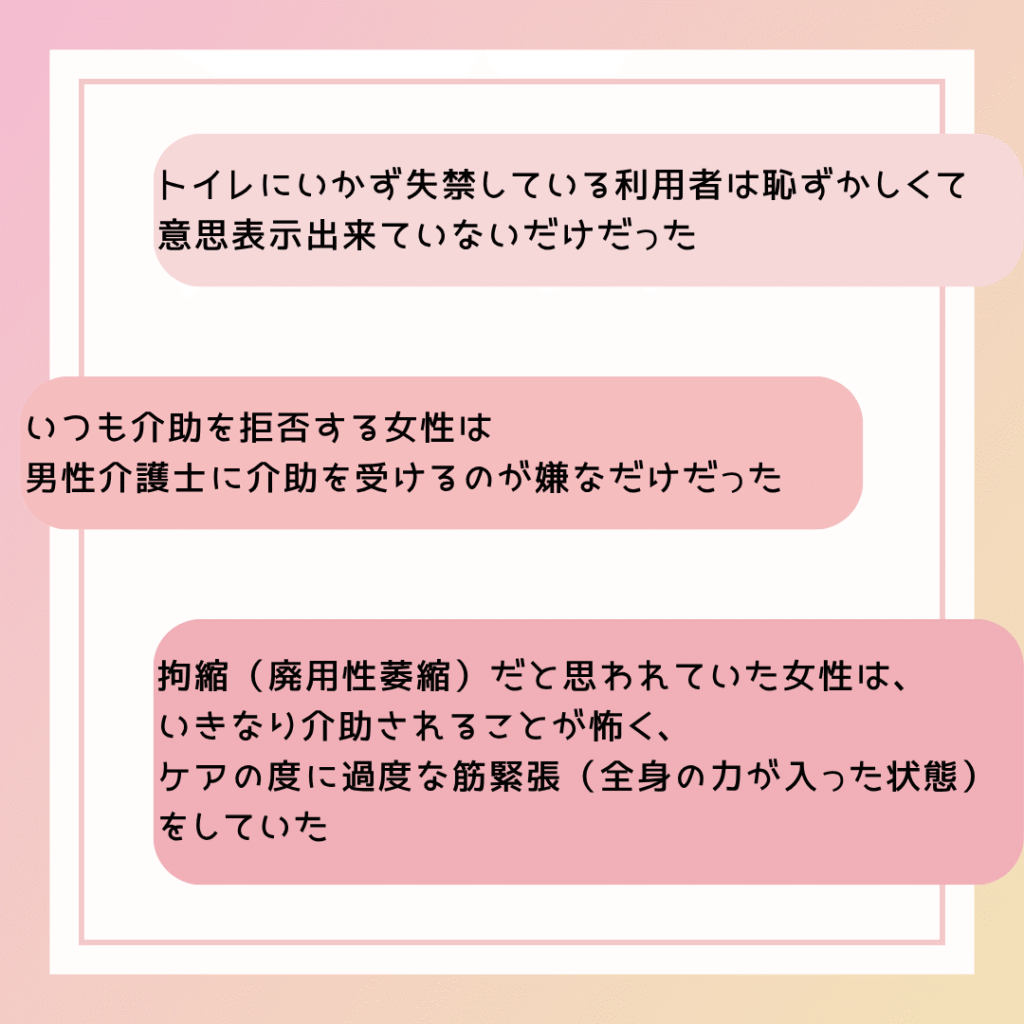

注意するべき点としては、

などがありますので、あくまでもその方の生活・希望・タイミングに合わせることが大事です。

タイミングについては、朝起きた後、食後、寝る前など、その方の排泄リズムを観察することも大切です。もちろん毎日ずっと同じとは限りませんが、大体のタイミングがつかめることで、トイレ誘導がスムーズに、失敗を減らせる可能性も高まります。

2. 状況に応じた排泄手段・服装・物品を選びましょう

1.でもお伝えしましたが、その方の状況・状態に合った介助を行うことが大切です。

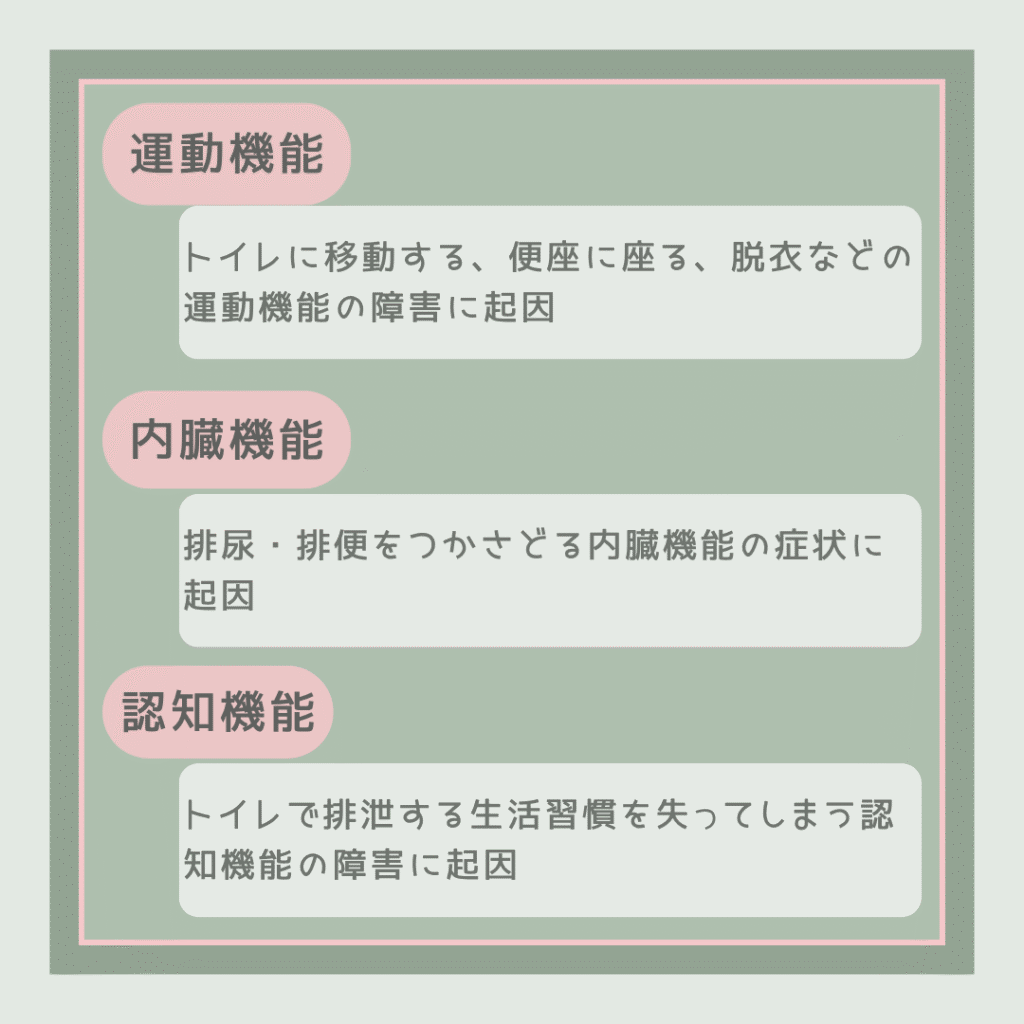

改めてですが、排泄障害についてお伝えします。

排泄障害とはトイレに行けない、トイレが使えない、トイレで排泄できない、という状態像です。

それは、大きく3つの要因が考えられます。

この3つの因子が複雑に絡み合う形で失禁という症状に繋がっているといえます。

この状態が続くことで、トイレ排泄が難しいだけでなく生活の幅が狭まります。

「1次的な障害」はトイレが使えなくなる、失禁によるトラブル

「2次的な障害」は活動の幅が狭くなる、社会参加の機会が減少する

これらを予防、改善するためにもトイレでの排泄は、生活機能回復の原点といえます。

しかし、無理をするのは介助者含めお互いに良くはありません。

そのためにも、状況に応じた排泄ケアを考えていきましょう。

排泄場所・方法の見極め

ベッドからトイレまでの移動が大変な場合は、ベッドサイドにポータブルトイレを設置すると、本人の移動における不安や負担も軽減されます。

着座をすることで排泄に適した姿勢をとることもできますし、継続的にトレーニングすることで、トイレ排泄を取り戻す足がかりになることもあります。

また、体調不良や、歩行などに不安がある場合などには時間帯や状態に応じてパンツタイプを含めた”おむつ”の使用も視野に入れることも必要かもしれません。

服装や環境面の調整

トイレを利用していても、ズボンが脱ぎにくい、スリッパを履く動作など、些細なことでも転倒につながる可能性があります。

特に高齢者は成人に比べ尿をためるための膀胱の伸縮性が弱まっている可能性が高く、頻回に尿意を感じることがあります。合わせて、成人に比べ筋力の低下も進んでいるため、1回の排出量も減少し、その代わりに1日に8回前後の排泄をする傾向となり、その度にリスクを感じることになります。

出来るだけ自身で脱ぎ履きしやすい、上げ下げしやすい服装にしましょう。

また、ベッド上の介助では、体位を変えながらズボンを下げて、清潔ケアなどした後に尿取りパッドやおむつを履き(つける)、ズボンを上げることになります。

その方の状態にもよりますが、病衣のような前開きになっていて脱ぐ必要のない洋服を着ることも負担を減らす1つです。

環境整備としては、

①ベッドや座椅子など普段過ごされている場所のまわりに充分なスペースがあるか

②トイレや行動先がわかりやすく示されているか

③目的の場所までに障害物が置かれていないか

など行動しやすい環境になっている必要があります。

転倒転落は高齢者の事故リスクとして最も高く、一度骨折などのケガを負うことで、ADLも大幅に低下することになります。

安全・安心にトイレにたどり着ける環境整備を心がけましょう。

広告

紙おむつの選択

歩行が困難な方、寝たきりの方などでは、紙おむつの選択もあります。

近年では各社商品開発が進み、様々な機能や吸収スペックを持つ商品が発売されています。

ただ、当然安かろう悪かろうもあれば、その方の特徴や生活のリズムと合っていない選択をしてしまうなど、プロでも選定が難しいものです。

紙おむつについては伸縮性や吸収の仕方も各社違うため、サイズや吸収スピード、商品特性、肌へのやさしさを重視して選びましょう。

液体を外に漏れ出させないためには、隙間のないことが前提ですよね。

それぞれの特徴やサイズ・フィット感などをしっかりと確認することが何よりも重要です。

3. 介助者の負担を減らす工夫も大切です

介護はとても大変な身体労働です。仕事や家事などをしながらの対応は本当に本当にしんどくなってしまうものです。ぜひ介助する側の体を守る工夫も忘れないでください。

福祉用具を取り入れる

介助バー、リフト、補助シューズ、その他色々な福祉用具がレンタル、購入できるようになっていますし、負担を減らす大きな役割を果たします。

担当されているケアマネ、地域包括支援センターや福祉用具レンタル業者に気兼ねなく相談してみましょう。

ただ、福祉用具貸与事業は利益性が良いことなどから大小や経験、バックグラウンドに関わらず、多くの企業(業者)が参入しています。また、福祉用具専門相談員の資格は誰でも取れるものです。

私が関わってきた業者、担当者はみなさん利用者と家族のために、一緒に懸命になって取り組む信頼できる方々でしたが、もし担当者が不安、不信になることがあれば、長いお付き合いになる前提で、我慢せずに変えることを検討しましょう。

姿勢を整えるだけでラクになる

移動や移乗、歩行の補助、ベッド上でのケアなど、排泄介助時には無理な姿勢(中腰、前かがみ、アンバランスな力のかけ方、同じ姿勢の連続)になりやすく、介助者が身体を痛めてしまうケースも多く発生します。

実際に介護施設での離職の多くも、そのような身体的負担が要因になっています。

詳しくはまた改めて用意しますが、足を場面に応じて前後肩幅程開いて、支持基底面積をしっかりとることや、介護者の可能な力を活かすこと、介助者の太ももあたりまでベッド高さを調整するなど、介助者自身にかかる負荷を減らすことも大切です。

衛生用品はあらかじめ多めに準備しておく

おしりふき、手袋、防水シート、消臭剤などをそろえておくと、慌てず対応できて衛生的です。

途中でなくなってしまい、別の場所に取りに行くことは転倒転落やいじりなどのリスクが生じます。

ドラッグストアなどでも宅配サービスをしているので、あらかじめ不足がないように多めに揃えておきましょう。急な災害などの備えとしても安心です。

4. まとめ

排泄はとてもデリケートでプライベートな行為です。

だからこそ、介助される側の気持ちに寄り添うことが、何よりの支えになります。

「恥ずかしくないですよ」「大丈夫、一緒にやっていきましょう」そんな一言が、心の負担をぐっと軽くしてくれます。排泄介助は大変なケアのひとつですが、ちょっとした知識と工夫で負担を軽減させることができます。

なにより大切なのは、介護する人も無理をしないことです。

最後まで読んでくださりありがとうございました!